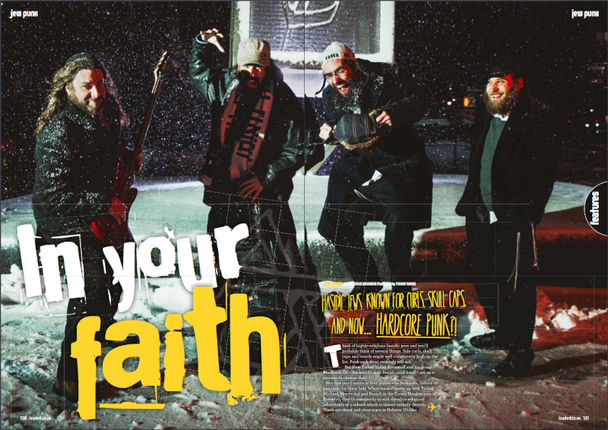

In der Punk- und Hardcore-Szene finden sich Beispiele jüdischer Perspektiven, die dem antizionistischen Narrativ klare Kanten entgegensetzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die amerikanische Band Moshiach Oi!, gegründet 2008 in Long Beach, NY, deren Mitglieder sich bewusst auf ihre jüdisch-religiöse Identität berufen.

Yishai Romanoff, Sänger der Band, hat in vielen Interviews immer wieder betont:

„Judaism is like punk rock. Real Judaism is very in your face… this world is nothing, only to serve God and bring redemption1“

Ihr Sound ist Hardcore‑Punk, ihre Themen drehen sich um Torasthemen, Shabbat‑Beobachtung, die Sehnsucht nach dem Messias – gelebter Glaube in wummernder Musik. Ein Konzert der Band kann in einer

Synagoge stattfinden, mit cholent, Hasidim und Punx im selben Raum .

In ihrem Song „Avraham was a punk rocker“ wird das historische Judentum mit rebellischer Punk-Identität verschmolzen, eine Unvereinbarkeit also von jüdischer Loyalität einerseits und punkigem

Nonkonformismus andererseits gibt es für sie nicht.2

Dass Punk und jüdische Identität sich gegenseitig stärken können, zeigt auch die Doku „Punk Jews“, in der Moshiach Oi! prominent vertreten ist.3

Der Film porträtiert eine Szene von Jüdinnen und Juden, die ihre Religion ernst nehmen und sie gleichzeitig in einer DIY-Musikumgebung radikal interpretieren. Ihre religiöse Zugehörigkeit ist

keine Kulisse – sie verweigern sich politischen Instrumentalisierungen und spielen stattdessen eine zutiefst persönliche, spirituell motivierte Musik.

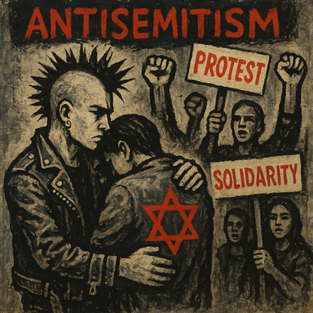

Aus Europa gibt es wichtige Gegenbewegungen gegen Antisemitismus in der Szene.

Torsun Burkhardt, langjähriger Frontmann der Berliner Elektropunk-Band Egotronic, galt als eine der profiliertesten Stimmen im Kampf gegen Antisemitismus innerhalb linker und popkultureller

Milieus. Als Mitinitiator der Initiative „Artists against Antisemitism“ setzte er sich über Jahre hinweg für eine konsequente Kritik antisemitischer Denkstrukturen in der DIY- und Punk-Szene ein.

Burkhardt bezog wiederholt Stellung gegen Erscheinungsformen des Antizionismus, die sich – so seine Überzeugung – zunehmend als Deckmantel für klassischen Antisemitismus entfalteten.

In einem Interview mit der taz erklärte er:

„Immer öfter nutzen Künstlerinnen ihre Bühne, um für BDS-Kampagnen oder ähnliche antizionistische Agitation zu werben. Solche antisemitischen

Entwicklungen müssen analysiert und vor allem kritisiert werden.“

(taz, 2020)4

Für Burkhardt bestand die Herausforderung darin, eine linke Kritik an israelischer Politik klar zu unterscheiden von jener Form des Antizionismus, die sich letztlich in antisemitische

Projektionen und Verschwörungsnarrative verwandle. Seine Interventionen zielten darauf ab, antisemitische Kontinuitäten auch dort sichtbar zu machen, wo sie unter dem Banner emanzipatorischer

Politik auftreten. Immer wieder betonte er, Antisemitismus sei „kein Randphänomen der Rechten“, sondern durchziehe „alle politischen Spektren und Subkulturen“.

Burkhardts Engagement war nicht rein diskursiv, sondern tief in musikalischer Praxis und Szene-Verantwortung verankert. Mit Egotronic war er auf unzähligen Festivals präsent, unterstützte

antifaschistische und queere Initiativen und positionierte sich in Texten, Social-Media-Beiträgen und Konzerten offensiv gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit – insbesondere

gegen Israelhass in linken Kontexten. Für viele jüdische oder israelsolidarische Menschen in der Szene wurde er damit zu einer glaubwürdigen, schützenden Instanz, zugleich auch zu einem

Reizfaktor für jene, die den Diskurs über Antisemitismus als „Ablenkung“ vom „eigentlichen Kampf“ betrachteten.

Am 30. Dezember 2023 verstarb Torsun Burkhardt überraschend. Sein Tod hinterließ nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine politische Leerstelle. In Zeiten zunehmender antisemitischer

Radikalisierung auf Demonstrationen, sozialen Medien und im Kulturbetrieb war sein klarer, unversöhnlicher Blick auf die ideologischen Schnittmengen zwischen Antizionismus und Antisemitismus von

besonderer Relevanz. Seine Positionierung bleibt ein dokumentiertes Beispiel dafür, dass ein linkes Selbstverständnis nicht zwangsläufig mit antiisraelischer Rhetorik einhergehen muss – und dass

Punk, wenn er es ernst meint mit Emanzipation, auch die Verantwortung für jüdisches Leben mittragen muss.

Auf der anderen Seite treten israelische KünstlerInnen und Punks hervor, die zwar kritisch gegenüber der israelischen Regierung sind, aber klar unterscheiden zwischen Kritik an Politik und

pauschaler Delegitimierung. Ein Israel-internes antizionistisches Punkprojekt beschreibt die Lage als gefährliches nationales Unterdrückungsprojekt, ohne aber pauschale Feindbilder gegenüber

JudInnen zu bedienen. In einem Reddit-Beitrag fasst ein Nutzer zusammen:

„The people in these bands are taking much more personal risk… I hope things get better for those Israelis brothers living under Zionist dictatorship as well“.5

Diese Stimmen zeigen anschaulich, dass es einen Unterschied zwischen legitimer, selbstkritischer Auseinandersetzung mit Machtstrukturen innerhalb Israels oder auch des Zionismus als Ideologie

gibt – und jenen Formen der Dämonisierung, die letztlich antisemitische Denkstrukturen reproduzieren.

Insgesamt lassen sich zentrale Erkenntnisse gewinnen: Erstens betonen jüdische Punk-Bands wie Moshiach Oi! bewusst ihre religiöse Identität und praktizieren kreative Selbstbestimmung – ohne

Antisemitismus. Zweitens formieren sich antirassistische und antideutsche Aktivist*innen auf musikalischer Ebene gegen Judenhass in der Szene. Und drittens tritt eine selbstkritische Kritik aus

Israel hervor, die Politisches kommentiert, ohne Judentum als solches anzugreifen. Sie alle zeigen, dass eine differenzierte, solidarische und emanzipatorische Haltung möglich ist – es braucht

nur mehr davon. Szeneinitiativen wie „Punks Against Antisemitism“ geben dabei Vorbildcharakter.

„Avraham Was a Punk Rocker“ – Moshiach Oi!

Der Song „Avraham Was a Punk Rocker“ von Moshiach Oi! porträtiert den biblischen Patriarchen Abraham als rebellischen Vorläufer einer politischen und spirituellen Revolte. Der Text beginnt mit

einer kraftvollen Bildsprache:

„Born into a society of lies … Avraham was the first one to break free …Avraham was a punk rocker …Smashing all the idols … Thrown into the fire for daring to resist“66

Diese Zeilen interpretieren Abraham als archetypischen AußenseiterInnen und KämpferInnen gegen religiöse Autorität, parallelen zur Punk-Ideologie der Nonkonformität. Die Metaphorik des

„Zerschmetterns von Götzenbildern“ verhält sich poetisch und politisch: Denn Idole stehen hier symbolisch für unreflektierten Mainstream – sei es in Religion oder Kultur.

In der Bridge-Zeile:

„Took Avram to the king in chains … He said ‘no, this is my God, He is my breath’“7 wird der narrative Höhepunkt erreicht: Abraham

widersteht dem Druck staatlicher Macht und verteidigt seine Überzeugung mit seinem Leben. Dies entspricht dem Punkprinzip, politisch zu handeln und dabei institutionelle Grenzen zu sprengen. Der

Song stellt damit eine direkte ideologische Verbindung zwischen religiöser Identität und radikal-kritischem Denken her, ohne in Feindbilder zu verfallen.

In Verbindung mit Yishai Romanoffs Erläuterungen in Interviews, in denen er Abraham als einen Rebellen gegen Materialismus versteht und so den Spirit des Punk in jüdischer Identität verankert,

entsteht ein kohärentes Bild: Religion und Nonkonformismus sind nicht unvereinbar, sondern konstitutiv polaritätenbildende Kräfte.

„Oktober in Europa“ – Antilopen Gang feat. Sophie Hunger

Der Song „Oktober in Europa“, veröffentlicht am 5. April 2024, reagiert auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und beleuchtet die nachfolgenden antisemitischen Entwicklungen in

Europa. Die erste Strophe macht deutlich, dass das öffentliche Leben für sichtbare Jüdinnen und Juden – etwa mit Kippa oder Mesusa – gefährlich geworden ist:

„Du gehst mit Kippa noch nicht mal auf die Champs‑Élysées“

„Davidsterne werden an die Haustüren gesprüht / Ist das jetzt diese sogenannte Israel-Kritik?“8

Hier wird Israelkritik in Symbolhandlungen übersetzt: Das Sprayen von Juden-Symbolik wird im Song in eins mit aggressivem Antisemitismus gesetzt.

Die zweite Strophe von Panik Panzer verdeutlicht diese Angst im Alltag:

„Dann nimmt sie die Mesusa aus dem Türrahm'n / Dafür steht hinter der Tür jetzt ein Schürhaken“.9

Das Bild einer Frau, die eine Kippa oder Mesusa nicht mehr öffentlich zeigen kann und sich hinterrückt mit einem Schürhaken, ist zum Sinnbild für das Gefühl ständiger Bedrohung jüdischer Menschen

in der Bundesrepublik geworden.

Der dritte Teil, vorgetragen von Danger Dan, kritisiert die politische und gesellschaftliche Haltung gegenüber der Thematik:

„Ich wollt ja zur Antifa-Demo gegen Judenhass / Aber gab keine in Berlin, gute Nacht“.10

Er zeigt damit die Leerstelle antifaschistischer Intervention auf – die Abwesenheit klarer, linker Protestformate gegen antisemitische Gewalt.

Die Linie „Überraschung: Auch Greta hasst Juden“ – ein rhetorischer Kniff – archaisiert moralische Selbstgewissheit linker Akteur*innen und verdeutlicht die Allgegenwart versteckter

antisemitischer Positionen im progressiven Milieu.11

Musikalisch wird dieser diskursive Kommentar durch ein düsteres Arrangement mit schleppendem Tempo unterlegt – eine Art musikalische Unterstreichung der realen Bedrohung: Das Songbild wirkt

weniger kämpferisch, sondern eher alarmiert. Gleichzeitig fungiert der Song als Diskursbilanz: Es ist laut gewordene Warnung gegen den „linken Antisemitismus“, der moralisch begleitende

Palästina-Solidarität zur Judenfeindlichkeit umfließen lässt. In der anschließenden öffentlichen Debatte – auch durch Politiker wie Wolfgang Schmidt gelobt und durch andere als zu einseitig

kritisiert – zeigt sich, wie brisant diese Intervention war.

Zusammenfassung der Analysen

Beide Songs funktionieren als reflexive kulturelle Interventionen: „Avraham Was a Punk Rocker“ entdeckt jüdische Nonkonformität als empowerment-generierenden Punk-Code. „Oktober in Europa“ warnt vor der Verengung legitimer Politk in antisemitische Sprach- und Handlungsmuster. Beide setzen Klang und Text ein, um Gesellschaft abzubilden, in der Identitäts- und Solidaritätsaussagen Kontrolle benötigen – um nicht unreflektiert in Diskriminierung zu rutschen.

Wissenschaftliche Einordnung

Die Forschung unterscheidet klar zwischen legitimer Kritik an israelischer Politik und antisemitischer Ideologie. Antisemitismus zeichnet sich durch Mechanismen wie Kollektivzuschreibung,

Täter‑Opfer‑Umkehr, Dualismus von Bedrohung und Übermacht aus – Phänomene, die auch beim Antizionismus aufscheinen, wenn er unreflektiert in Ablehnung des jüdischen Staates umschlägt.

Jean Améry (Album „Der neue Antisemitismus“, 1967) beschreibt dieses Muster als „ehrbaren Antisemitismus“ der Linken, die Israel als Kolonialmacht dämonisiert. Bei Kloke (bpb) zeigt sich die

argumentative Strategie – etwa durch Gleichsetzung von Siedlungspolitik und Faschismus – als blinde Projektion, die häufig hinter dem Boykott-Ansatz („BDS“) steckt. Lars Rensmann (Univ. Passau)

konstatiert, dass die Frage nach dem Existenzrecht Israels ein klares Kriterium ist: Wird dieses allein dem jüdischen Staat abgesprochen, handelt es sich um antisemitische

Feindschaft.12 Antisemitismus relevantisiert sich über politische, religiöse und rassistische Zuschreibung – er bleibt ideologisch

transformierbar, aber immer erkennbar.

Szenebeleuchtung

Die Szene liefert wichtige Ich‑Perspektiven: So veröffentlichte beispielsweise ein linker Jude im Berliner Kontext auf Reddit seine Alarmrufe: Judenfeindlichkeit manifestiere sich zunehmend

subtil – versteckt in kritischen Hymnen, sozialem Engagement oder einseitigem Israelbild, das moralische Überlegenheit suggeriert.

Auch Omri Boehm, israelischer Philosoph, wurde kontrovers in Wien diskutiert: Sein Vorschlag einer föderalen „Haifa‑Republik“ stieß sowohl auf Zuspruch als auch heftige Reaktionen innerhalb

jüdischer Kreise – ein Modell, das verdeutlicht, wie differenzierte Staatskritik in wirkmächtige politische Debatten münden kann.13

Gastbeiträge von Szeneakteurinnen – beispielsweise jüdische Linke im Punk – verstärken die Erkenntnis: Ihre Kritik ist selbstkritisch, differenziert und zielgerichtet gegen tragende politische

Strukturen – nicht gegen Jüdinnen als Gesamt.

Indem ANTILOPEN GANG mit ihrem Song „Oktober in Europa“ diesen zivilgesellschaftlichen und symbolischen Antisemitismus in ihre Analyse aufnimmt, wird deutlich, dass Antizionismus in vielen Fällen

zur Form von Judenhass wird, weil er judenfeindliche Praxis und Narrative reproduziert.

Erstaunlich war die mediale Rezeption: Positive Stimmen kamen nicht nur aus Teilen der Linken, sondern auch von konservativen Medien wie eben welt oder auch BILD. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt

lobte den Song als „großartiges Lied“. KritikerInnen wiederum empfanden manche Textstellen als geschichtsrelativierend und einseitig, da sie etwa die Tötungen palästinensischer Zivilisten nicht

ausreichend thematisierten.14

Ein eindrucksvolles Beispiel bietet die Berliner Hip-Hop-Gruppe Zyklon Beatz, deren Name sich bewusst an das NS-Vernichtungsgas Zyklon B anlehnt. Die Band verwendete in ihren Texten offen

antisemitische Motive: Weltverschwörungen, Ritualmordlegenden, Holocaustleugnung und die Gleichsetzung von PalästinenserInnen und JudInnen als kollektive Täter. Sie bediente sich direkter Parolen

aus dem Repertoire der extremen Rechten und Nationalsozialisten – ein eindeutiger Ausdruck klassischen Judenhasses.15

Solche künstlerischen Praktiken verdeutlichen, wie tief der Übergang von legitimer Kritik zu pauschaler Feindlichkeit verlaufen kann, wenn Antizionismus nicht bewusst reflektiert wird. Während

die Antilopen Gang differenziert und kritisch auf Sprache und Debattenstrukturen reflektierte, verkörperten Gruppen wie Zyklon Beatz eine offene antisemitische Ideologie, die textlich und

symbolisch rassistisch operiert.

Diese detaillierten Fallbeschreibungen zeigen, wie sich Antizionismus in der Szene kanalisiert: mal initiiert durch waches Bewusstsein gegenüber Diskursverengung – wie im Song „Oktober in Europa“

– oder in expliziter, antisemitischer Form wie bei Zyklon Beatz. Sie demonstrieren, dass nur eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Rhetorik den schmalen Grat zwischen legitimer Kritik

und antisemitischer Delegitimierung sichern kann.

Praktische Konsequenzen

Antizionistische Narrative führen nicht selten zur Ausgrenzung jüdischer Szene-Mitglieder: Positionierungen werden als Verrat bewertet, Dialog verweigert. Der Antifa-Zusammenhalt leidet, weil solidarische Bekräftigungen fehlen oder instrumentalisiert werden. Dabei würden gerade linke Subkulturen auf Vielfalt und Diversität bauen – genau diese Werte werden durch unsensible Sprache und Denkstrukturen unterlaufen.

Gegenpositionen und Debattenstruktur

Im Kontrast stehen Stimmen, die zwischen legitimer Kritik und Antisemitismus unterscheiden. Egotronic etwa hatte 2021 Projekte gegen Antisemitismus initiiert. Die Antilopen Gang beispielsweise adressiert explizit den „linken Antisemitismus“. Omri Boehm und andere Philosoph*innen haben gezeigt, dass differenzierte Debattenbreite möglich ist – ohne politischen Populismus. Diese Akteure analysieren, dass der Antizionismus oft in antisemitische Denkmuster kippt, wenn nicht bewusst reflektiert und geordnet wird.

Schlussfolgerung

Die Analyse zeigt: Antizionismus wird in der Punk- und Hardcore-Szene häufig zu einem Mittel der Dämonisierung, wenn er pauschal, ohne Kontext und mit politischen Absolutansprüchen vorgetragen wird. Dagegen stehen differenzierte, selbstreflexive Strategien – selbst von Seiten jüdischer und israelsolidarischer Künstler*innen.

Was tun?

Eine Sensibilisierung für die Unterscheidung zwischen legitimer Israelkritik und antisemitischen Mustern ist nötig. Das kann durch regelmäßige Workshops, Debattenrunden, Panel-Diskussionen mit

jüdischen und pro-palästinensischen Stimmen sowie klare Leitlinien für Veranstalter und Veranstalterinnen geschehen.

Wenn Punk- und Hardcore-Szenen heute als politisch gelten möchten, reicht es längst nicht mehr, sich nur symbolisch gegen Nazis zu positionieren. Es braucht ein neues Bewusstsein:

Die Fähigkeit, Antisemitismus – auch in subtiler, performativer Form – zu erkennen und klar zu benennen. Entscheidend ist, ob diese subkulturelle und linke Communities diese Fähigkeit in ihre

Kultur integriert. Und hier kommen drei Bausteine ins Spiel: Bildung, strukturelle Sensibilisierung und intersektionale Praxis.

Bildung in der (Sub‑)Kultur

Ein gelungenes Beispiel ist die Antifaschistische Summer School auf Kampnagel in Hamburg (Juni 2024), bei der konkret das Thema „Radically Jewish: Workshop on anti-fascism and critical Goyness“

Platz fand.16

Dieser Formatansatz zeigt, wie szenetypische Räume genutzt werden können, um einander zuzuhören, Hintergründe zu beleuchten und Vorurteile – etwa gegen JudInnen – aktiv zu bearbeiten. Auch in

schulischen Kontexten wurden Angebote wie „Antisemitism in Social Media“ entwickelt, bei denen PädagogInnen gemeinsam mit dem Archiv der Jugendkulturen Unterrichtsprojekte zur Digitalbildung und

Antisemitismuserkennung durchführten.17

Das Modell bewährt sich, weil es das Erkennen von Codes, Symbolen und Gedankengeflechten zu einer Praxis des gemeinsamen Lernens macht – genau dort, wo relevante Denkformen entstehen.

Structural Awareness & Verantwortung

Awareness-Konzepte sind inzwischen ein Standard auf politischen Events – doch selten werden sie konkret für Antisemitismus genutzt. Die Reihe „Professional Approaches to Combating Antisemitism“ der Universität der Künste Berlin (ab Oktober 2024) zeigt, wie professionelle Sensibilisierung aussehen kann: Teilnehmende reflektierten nicht nur über historische Kontinuitäten, sondern auch über Alltagsdilemmata und Handlungsmöglichkeiten.18 Für Festivals und DIY-Veranstaltungen ließe sich ein vergleichbares Format entwickeln: Regelmäßige Module zu Hassrede, Symbolik, Sprachresponsibilität, verankert in den Awareness-Teams, auf Bühnendebatten und Backstage-Runden.

Antifaschistische Praxis mit intersektionalem Blick

Mark Bray betont in Antifa: The Anti-Fascist Handbook, dass Punk seit den 1990er-Jahren immer wieder durch antirassistische Bündnisarbeit und autonome Aktionsformen geprägt wurde – in den USA

etwa durch Anti-Racist Action (ARA).19

Diese Beispiele zeigen: Radikale Musik ist ohne Bündnisse wirkungslos. Wer heute eine solidarische Szene gestalten will, darf nicht nur Nazis bekämpfen – es gilt, auch weißen Antizionismus,

Islamophobie oder Diskriminierung von FLINTA* konsequent zu thematisieren. Nur wer multiple Formen von Ausgrenzung auf seiner Agenda hat, kann eine Szenekultur schaffen, die neue

Radikalisierungen wirksam verhindert.

Fußnoten:

1. https://www.punknews.org/article/50920/new-york-times-on-orthodox-jewish-brooklyn-punk-band ↩

2. https://hevria.com/davidkarpel/screaming-life-love-moshiach-oi/ ↩

3. https://youtu.be/5c29lJ3U_A0?si=nnsU7GvRsK-xuhto ↩

4. taz.de, Interview mit Torsun Burkhardt: „Antisemitismus gehört kritisiert – auch in der linken Szene“, 2020. ↩

5. https://www.reddit.com/r/berlin/comments/1861w4z/attacke_auf_eckkneipe_in_lichtenberg_einbrecher/ ↩

6. https://moshiachoi.bandcamp.com/track/avraham-was-a-punk-rocker ↩

7. ebd ↩

8. https://taz.de/Oktober-in-Europa-von-Antilopen-Gang/!6000593/ ↩

9. https://www.puls24.at/news/entertainment/lied-der-antilopen-gang-ueber-judenfeindliche-stimmung/ ↩

10. ebd.↩

11. https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/antilopen-gang-linke-band-entlarvt-mit-neuem-song-linken-antisemitismus-87774896.bild.html ↩

13. https://www.welt.de/kultur/article251429242/Omri-Boehm-in-Wien-Ich-hoere-Euch-aber-hoert-Ihr-mich-auch.html ↩

14. https://laut.de/News/Oktober-In-Europa-Antilopen-Gang-gegen-Antisemitismus-08-04-2024-20337 ↩

15. https://de.wikipedia.org/wiki/Zyklon_Beatz ↩

16. https://kampnagel.de/en/productions/antifascist-summer-school ↩

17. https://www.jmberlin.de/en/antisemitism-social-media ↩

18. https://www.udk-berlin.de/en/university/antisemitism-prevention/educational-offerings/ ↩

19. https://en.theanarchistlibrary.org/library/mark-bray-antifa-the-antifascist-handbook ↩